Segment Manager en charge des entreprises chez Romande Energie, Laurent Mineau évoque les mesures du plan OSTRAL appliquées dans un contexte de pénurie.

Segment Manager en charge des entreprises chez Romande Energie, Laurent Mineau évoque les mesures du plan OSTRAL appliquées dans un contexte de pénurie.

Les collectivités publiques et les entreprises émettent plus ou moins de CO2 selon leur fonctionnement et les choix qu’elles font. Un des outils pour réduire ces émissions est le Plan climat. Quantifier ses émissions au travers d’un bilan carbone, se fixer des objectifs pour les réduire et développer des plans d’actions pour atteindre ces objectifs, sont des buts de ces plans climat. Un autre but est d’adapter son territoire aux effets du dérèglement climatique déjà en cours (canicules, précipitations intenses, incendies, etc.).

En termes d’impact sur le climat, les collectivités publiques ont un pouvoir d’action non négligeable. Ce sont en effet elles qui développent nos villes et nos villages et peuvent donc par exemple favoriser la pratique de la marche ou du vélo comme alternative aux transports individuels motorisés ; développer une surface de canopée généreuse pour réduire les chaleurs caniculaires ; favoriser la rénovation des bâtiments publics et privés grâce à des soutiens financiers ou un accompagnement au processus de rénovation ; promouvoir les énergies renouvelables ; accompagner ses pratiques agricoles et bien plus encore. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les centaines d’actions décrites dans les Plans climat existants : exemple lausannois. Que les collectivités publiques se dotent d’un Plan climat est donc très positif. Mais pour que ces derniers soient mis en œuvre, il faut que toutes celles et ceux qui doivent agir se l’approprient : les habitantes et les habitants bien-sûr, mais aussi les entreprises, les commerces, les personnes qui travaillent dans les administrations, les politiques, etc. Et c’est là tout l’enjeu pour que ces Plans climat ne restent pas lettre morte.

Voyons plutôt comment ils se mettent en place concrètement et les bons conseils pour qu’ils aient le plus de chance de fonctionner … et de contribuer ainsi à perpétuer l’habitabilité de notre planète.

Entretien avec Hervé Henchoz, co-directeur du bureau de conseil en durabilité Bio-Eco.

Depuis plus de 35 ans, le bureau Bio-Eco accompagne les collectivités publiques dans la transition, qu’il s’agisse des questions liées à la durabilité, à la transition énergétique et à la gestion des défis climatiques. Aujourd’hui vous accompagnez de nombreuses communes romandes dans la mise en place de ces Plans climat. Quelle est la spécificité de cet outil par rapport aux stratégies de durabilité ou au label cité de l’énergie que vous connaissez bien ?

Il s’agit d’approches complémentaires et qui peuvent tout à fait « cohabiter » dans une collectivité publique. La stratégie de durabilité, aujourd’hui l’Agenda 2030, couvre pour ainsi dire l’ensemble des prérogatives d’une collectivité publique et devrait s’articuler idéalement au niveau du programme de législature afin de fixer les grandes orientations de la politique publique communale. Le Plan climat quant à lui, tout en étant une stratégie très transversale et ayant un impact sur de nombreux domaines d’actions, se focalise sur les enjeux liés aux climat et traite donc chaque thématique avec cette focale-là. Enfin, le processus Cité de l’énergie est à priori plus centré sur la question de la transition énergétique, bien que les derniers développements du label permettent d’y intégrer toujours plus la dimension climat et notamment les enjeux d’adaptations aux changements climatiques.

Quand une commune fait appel à vous, comment cela se passe-t-il concrètement ?

Une commune ne part jamais d’une feuille blanche en matière de politique énergétique ou climatique. Nous cherchons donc d’abord à connaître ce qui a déjà été entrepris par le passé dans ce domaine. Et, afin d’éviter de rajouter des couches de stratégie ou de programme d’actions, nous essayons de nous appuyer sur les démarches déjà en place au sein de la collectivité, pour n’y ajouter que ce qui manque. C’est comme un puzzle pour lequel on aurait déjà une bonne partie des pièces. Nous apportons les dernières pièces et les assemblons de sorte à obtenir une stratégie climatique qui tient la route.

Plus concrètement, les grandes étapes d’un Plan climat consistent en une phase de diagnostic où nous faisons l’inventaire des mesures déjà lancées ou prévues, nous réalisons un bilan carbone de l’administration et du territoire afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre et nous réalisons une analyse de vulnérabilité du territoire aux risques climatiques. Nous évaluons par exemple dans quelle mesure le territoire sera impacté par différents aléas climatiques tels que les fortes chaleurs, la sécheresse, les précipitations intenses, … En nous basant sur ce diagnostic qui nous renseigne sur « où agir en priorité », nous regroupons des représentants des différents services de l’administration pour définir avec eux le volet stratégique, à savoir les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à court, moyen et long termes. La troisième étape consiste à définir un plan d’actions qui pourra être rapidement mis en œuvre (généralement dans un délai de 4-5 ans). Dans ces démarches, l’implication des parties prenantes internes et externes à l’administration est très importante. Nous veillons donc toujours à mettre en place un groupe de travail interservices pour ce qui est des parties prenantes internes à l’administration et à mettre sur pied une démarche participative permettant de donner la parole aux actrices et acteurs du territoire pour ce qui est des parties prenantes externes à l’administration. Dans certains cas, nous ne sommes mandatés que pour ces enjeux de participation et de mobilisation citoyenne autour du plan climat.

Quel est le but d’impliquer les habitantes et habitants dans la conception de ces Plans climat ?

Impliquer la société civile est essentiel pour que les actions imaginées aient une chance d’être réalisées. Cette implication permet à la population d’adhérer, de comprendre les enjeux climatiques et de décider les actions qu’elles s’engagent à réaliser : se déplacer plus souvent à vélo grâce aux pistes cyclables réalisées, installer des panneaux solaires sur leur maison grâce aux subventions proposées, se fournir auprès des producteurs locaux grâce à un espace mis à disposition pour la vente des produits du terroir, par exemple. À Vevey, nous avons par exemple réalisé une exposition pour sensibiliser les habitants aux questions climatiques et ensuite ces derniers ont pu proposer des actions sur une plateforme numérique ou sur des grands panneaux installés dans la ville. Nous avons ensuite réuni la population, les commerçants, les associations de quartier, etc. pour évaluer ces propositions, qui ont ensuite été retravaillées par les services et finalement intégrées dans le Plan climat. Prochaine étape participative à Vevey : lancer un appel à projets pour soutenir des actions citoyennes impactant positivement sur le climat. À Yverdon-les-Bains ou à Prilly, nous avons accompagné la mise en place d’une assemblée citoyenne pour le climat.

Quel est le but et le fonctionnement d’une assemblée citoyenne pour le climat ?

Pour Yverdon-les-Bains, par exemple, le but de ce « Conseil citoyen pour le climat » était de travailler avec un échantillon représentatif de la population d’Yverdon-les-Bains. Nous avons envoyé un courrier à 2’500 personnes (au hasard parmi les personnes de 16 ans et plus, inscrites sur le registre des habitants) et parmi les gens intéressés, nous avons tiré au sort 22 personnes selon des critères de représentativité de la population de la ville. Ce conseil citoyen s’est réuni pendant deux week-ends. Il a d’abord été formé aux questions climatiques, puis il a évalué la première version du Plan climat et fait des propositions d’actions supplémentaires.

Et comment font les petites communes qui ont peu de ressources pour mettre en place un Plan climat ?

Le canton a développé un programme appelé plan énergie et climat communal PECC qui propose un appui financier sur quatre ans pour couvrir jusqu’à 50% des coûts d’élaboration et de suivi de la mise en œuvre de la stratégie climatique communale. Cette subvention s’adresse surtout aux petites communes qui n’ont pas de personnel dédié aux questions climatiques. Nous avons accompagné plusieurs communes grâce à ce programme.

Quels sont les apports du Plan climat selon vous ?

Un des apports observés, c’est l’interdisciplinarité qu’il favorise. Créer ces Plans climat avec les différents services leur fait réaliser à quel point chacun d’eux peut agir sur le climat, alors que certains ne l’avaient pas réalisé avant. L’atelier Fresque du climat utilisé également dans le cadre de ces démarches permet justement de faire prendre conscience des impacts de chacun et de son pouvoir d’action.

La fresque du climat ? De quoi s’agit-il ?

La Fresque du climat est un outil d’intelligence collective qui s’est basé sur les travaux du GIEC pour permettre tout d’abord aux participantes et participants de mieux comprendre les enjeux climatiques : grâce à des cartes qu’ils reçoivent, les personnes retracent ensemble les liens de cause à effet et illustrent cette fresque de façon créative. Une fois la fresque réalisée, ils peuvent réfléchir ensemble à des solutions partagées pour passer à l’action. L’atelier encadré par un animateur ou une animatrice dure trois heures et permet de rassembler jusqu’à huit participants. Cet outil est très utile au moment du lancement d’un Plan climat, avec les services des collectivités ou certains acteurs de la société civile.

Et quelles sont les difficultés que vous observez ?

La difficulté principale que nous observons lorsque nous accompagnons les collectivités ou les individus, c’est la dissonance cognitive qu’il y a souvent entre le discours (chacune et chacun comprend qu’il y a une urgence à agir) et les actes (il n’est souvent pas question de trop remettre en question son mode de vie). Il est donc souvent difficile de véritablement faire adopter des mesures à la hauteur de l’enjeu. C’est un phénomène que nous avons cherché à comprendre avec Oriane Sarrasin, chercheuse en psychologie sociale à l’UNIL qui étudie notamment le « Pourquoi on ne fait pas grand-chose face au changement climatique et comment motiver les gens à faire plus ».

Hélène Monod

Rédactrice

De nombreux architectes, entrepreneurs et propriétaires s’impliquent pour concrétiser des projets immobiliers durables. Nous vous proposons un petit tour d’horizon en Suisse pour partir à la découverte de logements qui se distinguent du point de vue écologique.

Bâtir son logement, quel beau projet. Et quel projet encore plus beau si l’on parvient à combiner la construction de son nid avec les impératifs durables qui s’imposent à notre époque. En Suisse, plusieurs maisons se distinguent par l’emploi de matériaux écologiques, l’élaboration de systèmes d’isolation novateurs ou encore l’utilisation d’énergies renouvelables locales pour tendre à l’autonomie. On vous emmène pour un petit tour de Suisse afin de vous faire découvrir des maisons inspirantes et leurs concepteurs, voire leurs habitants.

C’est une maison plutôt simple en apparence, tant par sa couleur grise que par sa volumétrie. Une simplicité qui lui permet cependant de très bien s’intégrer dans le contexte rural fribourgeois où elle se trouve depuis 2019. Implantée entre des bâtisses et des fermes authentiques, non loin du lac de Neuchâtel, cette villa familiale été construite selon des techniques architecturales et constructives des plus récentes, notamment sur le plan écologique.

La maison, conçue par Lutz Architectes – un bureau connu en Suisse pour son architecture durable – est bâtie sur une ossature en bois. L’ouvrage est en outre certifié Minergie-P, une distinction qui certifie la plus haute efficience énergétique. Particularité : son isolation repose sur l’utilisation d’un matériau écologique performant. Dans l’enveloppe, on trouve ainsi 40 cm d’isolation à base de laine de bois. Une configuration qui permet d’obtenir, à épaisseur de paroi équivalente, une plus haute performance en matière d’isolation qu’en recourant à du béton.

Autre astuce ingénieuse à relever : l’orientation de la maison. Un positionnement stratégique qui, couplé à la très bonne isolation du bien, permet d’économiser 60% de l’énergie nécessaire au chauffage de la maison. Les besoins énergétiques, pour chauffer la maison et l’eau sanitaire, sont couverts par des capteurs thermiques intégrés dans une zone de la façade exposée au sud. En cas de mauvaise météo, un poêle à bois hydraulique suffit à remplacer le dispositif ingénieux (n.d.l.r. ces poêles permettent de chauffer de l’eau, que l’on distribue dans un réseau de radiateurs ou alors dans le sol, en passant par un ballon tampon, ils peuvent aussi chauffer l’eau sanitaire). Considéré dans son ensemble, ce système d’isolation et de chauffage permet de garantir que la température intérieure ne descende pas sous la barre des 15 degrés, même après deux semaines de froid. Sur le toit, des panneaux solaires fournissent l’électricité nécessaire et permettent à la famille de vivre en quasi-autonomie. Un système de récupération d’eau de pluie pour les toilettes et le jardin permet en outre d’économiser une grande quantité d’eau potable.

Établi à Fribourg, le bureau Lutz Architectes se distingue dans le domaine de la construction écologique en explorant les limites des matériaux et des techniques pour créer les maisons les plus efficientes possibles. Fondée il y a quarante ans par Conrad Lutz, la société compte actuellement une quinzaine d’architectes.

Copyright : Lutz Architectes / Corinne Cuendet, Clarens.

Bâtie en 2014, cette maison exemplaire d’un point de vue énergétique constitue un des premiers ouvrages vitrines élaborés par le concepteur Thomas Büchi après le Refuge du Goûter. Une construction astucieuse, qui permet à son créateur et propriétaire de bénéficier d’une maison qui produit deux fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Une excellente performance, notamment obtenue grâce à la configuration si particulière de sa façade.

Copyright : Christophe Voisin

« Nous avons utilisé des façades dites actives, bois et verre », évoque le maître charpentier Thomas Büchi, fondateur du bureau d’ingénieurs Charpente Concept. « Il s’agit de murs constitués de lamelles de bois disposées en dents de scie recouverts d’un panneau de verre. Entre ces deux matériaux, nous laissons un petit espace de quelques centimètres. Grâce à la lumière du soleil, on obtient un effet de serre et la chaleur s’accumule durant toute la journée dans les parois. À la nuit tombée, la chaleur est restituée dans le logement. Pour l’isolation, nous utilisons de la fibre de bois. Un matériau qui restitue très bien la chaleur à l’intérieur de l’habitat et possède des caractéristiques acoustiques intéressantes. »

Grâce à ce procédé, il a ainsi été possible de diviser par trois les besoins énergétiques relatifs au chauffage par rapport à une construction qui aurait été bâtie selon les normes légales en vigueur en 2014. En outre, 90 m2 de panneaux photovoltaïques disposés sur la toiture alimentent une pompe à chaleur et produisent un surplus d’électricité. Le courant fourni correspond à environ 7500 kWh par an, soit l’équivalent de 40 000 km d’autonomie pour une voiture électrique.

Copyright : Christophe Voisin

À l’intérieur, derrière la baie vitrée offrant une vue imprenable sur les chaînes de montagnes des alentours, l’efficacité de la façade active se fait ressentir tout au long de l’année. Une sonde géothermique de 90 mètres de profondeur a également été installée, permettant ainsi d’obtenir une température agréable pour les occupants. Un dispositif qui nécessite normalement d’aller jusqu’à 120 mètres sous terre avec deux sondes dans le cas d’une maison classique. Au final, le système offre également la possibilité de ne jamais dépasser les 24 degrés durant les chaleurs estivales grâce au rafraîchissement obtenu en inversant la pompe à chaleur en « geocooling ».

Un tout petit peu plus cher qu’une construction classique, le chalet est revenu seulement 3% plus coûteux qu’une maison traditionnelle. Un petit excédent rapidement amorti si l’on considère les économies d’énergie dont l’habitant bénéficie par la suite. La manière de construire ce type de logement engendre en outre un autre avantage : le gain de place. Grâce aux façades actives, d’une épaisseur de 28 cm, les occupants gagnent jusqu’à 15% de surface habitable.

Autre particularité du logement à relever : la maison est entièrement construite en respectant des proportions harmonieuses basées sur le nombre d’or. Une géométrie « sacrée », se retrouvant aussi dans le corps humain, qui a été utilisée à travers les époques et les civilisations, notamment afin de bâtir cathédrales et pyramides.

Copyright : Christophe Voisin

Thomas Büchi, maître charpentier, a fondé le bureau Charpente Concept, spécialisé dans l’ingénierie et le design, en 1991. Son domaine de spécialisation concerne notamment la conception de bâtiments à énergie positive ainsi que la valorisation du bois. L’entreprise compte déjà de belles réalisations à son actif, dont certains ouvrages figurent parmi les plus emblématiques en matière de durabilité et d’ingéniosité, voire de message porté : le refuge du Goûter au Mont-Blanc, la célèbre sculpture Broken Chair située en face de l’ONU à Genève mais aussi le Palais de l’équilibre au CERN, également à Genève.

Thomas Pfefferlé

Journaliste innovation

Immense consommatrice de béton, la filière de la construction génère une importante empreinte écologique. Pour y remédier, il est urgent de développer des solutions durables. Une des pistes pourrait consister à revenir à un mode de construction plus traditionnel, par exemple en (ré)utilisant de la terre.

Matériau de construction privilégié pour son coût, ses avantages structurels et sa longévité, le béton pose cependant d’importants problèmes écologiques. Parmi ses principaux défauts en matière de durabilité, on peut notamment mentionner sa composition. En effet, dans son cycle de production, le béton nécessite de nombreux matériaux et des ressources naturelles en très grande quantité. Ses deux ingrédients principaux étant le ciment et l’eau. Et pour fabriquer du ciment, il faut du sable, de l’argile et du calcaire, chauffés à très haute température. Une démarche aussi énergivore que problématique en considérant le prélèvement de ces matières premières dans les sols. Bien sûr, les acteurs de la construction et les cimentiers ont pris conscience du problème et s’activent déjà pour réduire l’empreinte environnementale de leur activité. Plusieurs projets et démarches encourageants vont dans la bonne direction, comme le réemploi des déchets de chantier et de démolition dans le cycle de production du béton par exemple.

On l’aura compris, pour pérenniser le secteur de la construction dans une optique durable, il est impératif de revoir fondamentalement la manière de bâtir. Et dans ce cadre, une des solutions pourrait consister à (ré)utiliser de la terre. Un retour à une pratique constructive plus traditionnelle remodelée en utilisant des techniques novatrices développées récemment. Plusieurs démarches, concrétisées par des sociétés novatrices prometteuses, commencent à intéresser les acteurs de la construction ainsi que les ingénieurs et architectes.

Lancée par Gnanli Landrou et Thibault Demoulin après leur doctorat à l’ETH, l’entreprise Oxara est parvenue à concrétiser une approche novatrice basée sur le principe suivant : produire un additif permettant d’utiliser les déchets de construction tels que les terres d’excavation dans la production d’un béton de terre sans ciment.

Une révolution dans le secteur, en particulier quand on sait que le domaine de la construction est le premier producteur de déchets en Suisse (84 %). Outre l’important volume de matériaux d’excavation et de percement – 57 millions de tonnes, soit 65 % de la production totale de déchets, il génère chaque année quelque 17 millions de tonnes de matériaux de déconstruction (Office fédéral de l’environnement, OFEV).

Des déchets encombrants qui, sans option de revalorisation, pèsent lourds dans le bilan écologique, en particulier en considérant leur transport loin des sites d’où ils sont issus. Et s’il était possible de recréer du béton, sans utiliser de ciment, en récupérant ces déchets d’excavation ? Une prouesse écologique qui porte le nom de Cleancrete©, un béton d’un nouveau genre, produit grâce à l’additif écologique novateur mis au point par Oxara. L’intérêt environnemental est de taille – notamment parce qu’il évite d’utiliser du ciment, réduisant ainsi fortement la quantité de CO2 émise lors du processus industriel de fabrication tout en revalorisant des ressources locales quasiment sur place. Cette innovation peut être utilisée pour des ouvrages s’élevant jusqu’à trois étages ou encore pour des éléments non structurels dans les bâtiments. Un type de construction dont l’ampleur correspond précisément à la configuration architecturale et urbanistique de la Suisse.

L’entreprise collabore actuellement avec différents acteurs industriels établis en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, au Togo et en Inde. « Les déchets générés par l’industrie de la construction et démolition ne posent pas seulement problème sur le plan écologique ; c’est aussi un handicap économique, car outre le fait de ne pas les réutiliser, leur transport vers les décharges est coûteux », détaille le cofondateur Gnanli Landrou. « Notre démarche pourrait permettre de réutiliser 60 à 70% de ces déchets en favorisant des circuits courts et locaux. Globalement, on voit dans le secteur un réel intérêt pour des alternatives durables aux produits utilisés habituellement, ce qui représente un bon signe. Il reste cependant essentiel de pouvoir mettre au point des solutions qui puissent s’insérer dans les chaînes de production et les moyens logistiques déjà utilisés par les acteurs de la branche, pour faciliter leur utilisation. Ce qui est précisément le cas de nos produits. » À noter également, l’innovation d’Oxara engendre aussi des avantages liés aux excellentes propriétés des argiles qui captent une partie de l’humidité et participent ainsi à une régulation de l’hygrométrie ambiante.

Pour donner un ordre d’idée, l’utilisation de cette solution novatrice permet d’obtenir un béton de terre dont la fabrication équivaut à 34 kilos de CO2 par mètre cube bâti. Sur un même ouvrage, à proportions égales, l’utilisation de béton classique se traduit par un produit générant au minimum 250 kilos de CO2 par mètre cube bâti. Une excellente performance environnementale dont le champ d’application reste toutefois un peu plus limité qu’en recourant à des bétons de types usuels. « Si les propriétés liantes naturelles de l’argile sont intéressantes, il faut tout de même préciser que nos produits ne permettent pas encore d’atteindre les mêmes propriétés que les bétons traditionnels en termes de résistance », précise le cofondateur Thibault Demoulin. « À l’heure actuelle, nos additifs vont donc surtout pouvoir être utilisés pour des sols, des murs intérieurs, voire en façade, notre prochain objectif étant de pouvoir les employer aussi pour des éléments structurels porteurs. »

Le réemploi des terres d’excavation constitue également le point de départ de l’entreprise genevoise Terrabloc. Son idée : transformer ces volumes de terres en blocs de terre crue destinés à la construction. Un procédé novateur dont la plus-value locale et circulaire pourrait bien contribuer à résoudre la problématique environnementale du secteur.

Concrètement, l’innovation de Terrabloc repose également sur un principe assez ancien : construire en terre. Et de la terre, en considérant le rythme auquel se succèdent les chantiers actuellement, il y en a énormément. Plutôt que de l’acheminer en décharge par camion – une démarche à la fois coûteuse et non durable – la société genevoise propose de la compresser en la mélangeant avec un peu d’eau et une très faible proportion de ciment (moins de 5%) pour en faire des « briques » en terre crue. Mature et industrialisé, le procédé mis au point par Terrabloc permet même de concevoir des murs porteurs avec son produit écologique fabriqué en partenariat avec l’entreprise Cornaz à Allaman pour le marché romand. À Genève, des projets de grande envergure tels que la rénovation du Grand Théâtre ont par exemple été réalisés avec ce matériau.

En 2018, après avoir été approchée par Terrabloc pour démontrer la faisabilité de son produit, l’entreprise contheysanne de génie civil Evéquoz a exploré l’utilisation du matériau dans divers projets valaisans. « En tant qu’acteur de la construction, il nous semble important de nous ouvrir aux alternatives durables qui se développent », indique la directrice Laurence Gaillard-Quennoz. « Entre la filière bois et les projets novateurs qui voient le jour tels que celui de Terrabloc, il est aujourd’hui possible de questionner l’utilisation majoritaire du béton. »

La collaboration Terrabloc – Evéquoz incarne ainsi un premier lien porteur avec le tissu économique valaisan. Dans sa stratégie, l’entreprise contheysanne avait en outre suscité l’intérêt de plusieurs architectes du canton, maillon essentiel pour privilégier ces matériaux responsables dans les nouvelles constructions. Reste encore à convertir davantage d’acteurs impliqués dans le domaine pour faire baisser le prix de ces « briques », actuellement légèrement plus chères que les produits classiques. Un dernier obstacle économique qui reste toutefois minime puisque la démarche permet de limiter, voire d’éviter, les frais et la logistique relatifs à l’acheminement des terres d’excavation en décharge.

Si les solutions et alternatives écologiques se multiplient et intéressent de plus en plus les acteurs industriels du secteur, il reste à engendrer un effet de levier, notamment sur les prix, en convertissant l’ensemble de la branche à ces bonnes pratiques. La dynamique encourageante observée actuellement doit donc être généralisée pour impliquer toutes les parties concernées durant l’entier du processus d’un chantier, du maître d’ouvrage à l’architecte en passant par les entrepreneurs et les constructeurs.

Thomas Pfefferlé

Journaliste innovation

Avant les différentes périodes de confinement liées au COVID-19, les déplacements au niveau mondial ne faisaient qu’augmenter. Nous menions en effet des vies dites mobiles, synonymes de trajets nombreux, fréquents et multimodaux. Selon le sociologue Bruno Marzloff, nous vivions même dans l’« excès de mobilité ». Puis, le télétravail forcé nous a amenés à revoir nos habitudes et spécifiquement à diminuer nos déplacements.

L’année 2020 est désormais vue comme celle de la démobilité, comme titre un article du Monde paru en janvier 2021. L’enquête de l’Observatoire des mobilités émergentes dont ce même article relate les grandes lignes fait notamment apparaître une progression des modes de déplacement individuels et une baisse des distances parcourues. Mais qu’est-ce que la démobilité ? Ce billet propose différents éléments de définition ainsi quelques pistes de compréhension concernant les liens existant entre démobilité et consommation d’énergies.

Selon Julien Damon, Professeur associé à Sciences Po Paris et membre du Conseil scientifique de la Fondation pour l’innovation politique, la démobilité peut être comprise comme « une perspective et une invitation à l’innovation pour diminuer les mobilités subies et augmenter les mobilités choisies. » La notion de démobilité invite donc non seulement à revoir à la baisse nos nombreux déplacements et à privilégier les modes actifs et doux, mais aussi à remettre en question les causes et les impacts des trajets sur nos vies. Les mobilités actives sont définies comme toutes les formes de déplacement qui impliquent une dépense énergétique par le biais d’un effort musculaire.

Bien que le terme de démobilité soit encore en cours de modélisation, il permet en effet de se questionner non plus sur l’offre de mobilité uniquement, mais bien sur la demande. La démobilité s’intéresse spécifiquement à la mobilité dite locale, soit tout ce qui est effectué dans un rayon de 80 kilomètres autour du domicile, et quotidienne. Les déplacements allant de notre domicile à notre travail sont donc ceux que l’on trouve directement sous la loupe de la démobilité. En ce sens, une réduction des temps de transport domicile/travail et donc a fortiori une augmentation du télétravail vont de pair et font partie intégrante de ce concept.

Enfin, la démobilité induit un encouragement des modes de vie moins dépendants de la voiture, ainsi qu’une meilleure répartition des flux de déplacements dans la journée, permettant ainsi d’éviter embouteillages et autres saturations des transports publics notamment.

Comme le dit très justement Bruno Marzloff, « nous sommes confrontés à une nécessaire rupture de trajectoire : de l’inflation structurelle des trafics carbonés à leur décroissance. » En plus de leurs effets néfastes de nos déplacements sur l’environnement, leurs coûts sont appelés à augmenter à proportion de l’élévation des prix de l’énergie. Quels sont les implications et a fortiori les avantages de la démobilité d’un point de vue énergétique ?

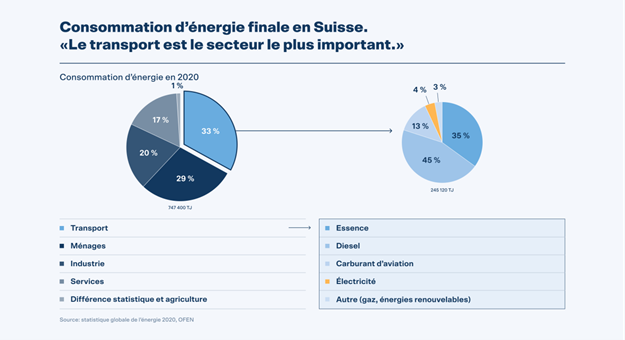

En Suisse, les transports représentent plus de 30% de l’énergie consommée. Cette énergie se présente en grande partie sous forme de combustibles pétroliers et de carburants (50,6%), d’électricité (25,0%), de gaz (13,5%) et de bois (4,4%). On peut donc aisément en déduire que tendre à plus de démobilité permettrait notamment de réduire la consommation de combustibles pétroliers et de carburants.

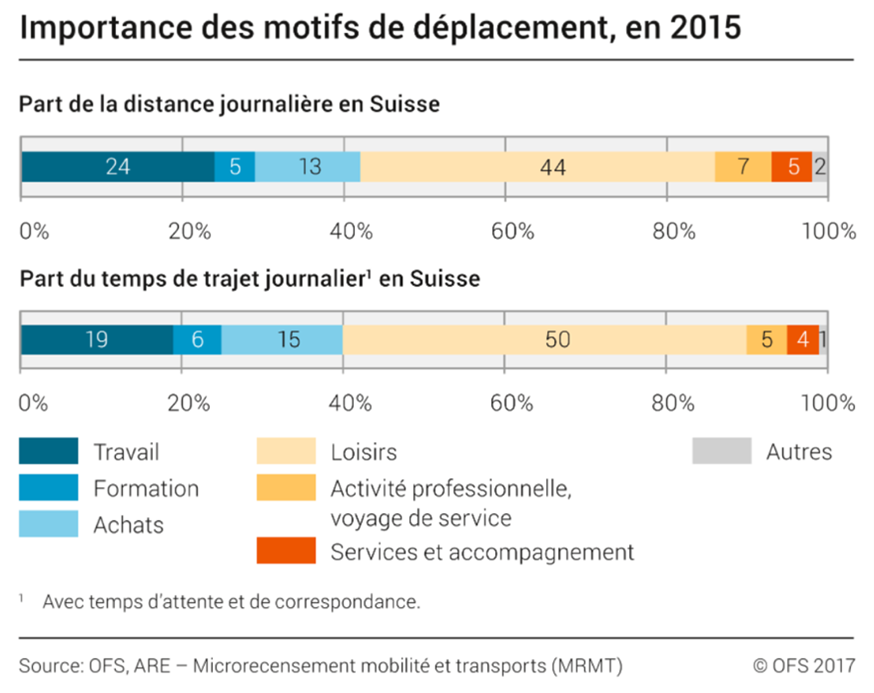

Cependant, une augmentation du télétravail ne saurait suffire à amorcer pleinement la démobilité. En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, les loisirs représentent actuellement le principal motif de déplacement. En 2015, 44% des distances journalières en Suisse étaient effectuées pour les loisirs, 24% pour le travail et 13% pour faire les achats. Si l’on considère uniquement les jours du lundi au vendredi, la répartition est à peu près égale entre les distances pour les loisirs (33%) et celles pour le travail (32%).

La mobilité douce et le télétravail offrent donc des opportunités d’économies d’énergie, notamment en matière de carburant. En effet, comme le précise la plateforme Swiss-Energyscope, ces deux aspects additionnés peuvent permettre rapidement une économie de 1 à 2 TWh par an, soit entre 2 et 4 % de notre consommation pour la mobilité des personnes. Bien entendu, à long terme et si l’on imagine une généralisation des pratiques de démobilité, le potentiel d’économies s’avère encore plus large.

Par contre, en augmentant le télétravail afin de faire des économies d’énergie (comme le Conseil fédéral le prévoit en cas de besoin cet hiver), les charges telles que chauffage et électricité notamment – à la charge de l’employeur habituellement – retomberaient sur la facture du personnel. Les études sur le télétravail manquant encore, surtout concernant les aspects d’économies d’énergie générées par cette forme de démobilité, il reste à l’heure actuelle encore difficile d’articuler des chiffres précis ainsi que de potentiels effets positifs sur la santé des personnes concernées.

Comme nous l’avons vu, la démobilité nous appelle à non seulement repenser la fréquence, la durée et les modes de transport, mais aussi à adapter notre quotidien pour y replacer plus de proximité. La concrétisation de la démobilité implique donc une démarche politique, urbaine et sociétale globale. Aussi, un urbanisme axé sur ces pratiques plus que sur les transports motorisés (trottoirs élargis, augmentation des pistes cyclables) s’avère nécessaire. Le développement d’une mobilité de proximité passe notamment par l’organisation de la ville dite « du quart d’heure » – les 15 minutes renvoyant à la distance franchie à pied ou à vélo. Ainsi, une augmentation du télétravail, une baisse de l’utilisation de la voiture ainsi que des loisirs plus proches de nos domiciles ne semblent être que certains ingrédients de cette recette encore neuve.

Manon Mariller

Géographe

SOURCES UTILISÉES POUR RÉDIGER CET ARTICLE ET AUTRES LIENS UTILES

Distance et durée journalières des déplacements

Du plus grand consommateur d’énergie au porteur d’espoir

Energie – faits et chiffres

Etude exploratoire « neutralité carbone » à Genève en 2050

L’Observatoire des mobilités émergentes – Hors-série 2021

La démobilité : travailler, vivre autrement

La démobilité doit mettre fin à l’aberration des excès de mobilité

La mobilité douce et le télétravail peuvent-ils contribuer à réduire la demande énergétique ?

Le confinement fait la preuve qu’une démobilité est souhaitable et qu’une déconsommation est possible

Les mobilités dans une ère (post) COVID–19

Réimposer le télétravail pour économiser l’énergie serait “facile” à mettre en place

Réinventer les territoires avec la démobilité

Statistique globale de l’énergie

Transports : 2020, année de la démobilité

Nous sommes désormais habitués à voir des panneaux solaires sur les toits. Mais qu’en est-il de leur implantation en-dehors des villes et agglomérations ? Et surtout, comment intégrer des infrastructures photovoltaïques dans les espaces naturels, voire agricoles ? Explications.

L’énergie solaire, au cœur de toutes les stratégies durables entreprises actuellement, a en effet un potentiel des plus prometteurs. Pour rappel, si l’on parvenait à capter et utiliser l’énergie solaire dans toute sa puissance, deux heures de rayonnement suffiraient à couvrir la même quantité d’énergie que notre planète consomme pendant une année entière (Swissolar). Mais actuellement, en raison d’un rythme de déploiement des technologies encore trop lent et du fait que même les meilleurs dispositifs ne parviennent pas à capter l’ensemble de la puissance énergétique émise par le soleil, nous n’exploitons qu’une infime partie de cette gigantesque source d’énergie.

En considérant les spécificités territoriales et urbanistiques propres à la Suisse, plusieurs estimations indiquent par ailleurs que le rayonnement solaire dont on bénéficie sous nos latitudes correspond à 200 fois la quantité d’énergie que nous consommons annuellement. Et en prenant en compte les technologies et les surfaces disponibles en toiture ainsi qu’en façade, un aménagement approprié permettrait de produire jusqu’à 40% de l’électricité dont la Suisse a besoin chaque année (Swissolar).

Le contexte urbain comprend cependant un certain nombre d’obstacles, tant administratifs, financiers qu’architecturaux, voire politiques, qui ne facilitent pas l’implantation généralisée de surfaces de production solaire. Dans ce sens, il pourrait être intéressant de parvenir à identifier et cibler des zones plus larges, en-dehors du parc bâti afin de permettre son déploiement à grande échelle.

Dans le reste du monde, de nombreux exemples abondent en matière de déploiement massif d’infrastructures solaires. On trouve ainsi d’immenses parcs de production photovoltaïque qui s’étendent sur des hectares au Maghreb, en France, en Allemagne ou encore aux Etats-Unis. Et en Suisse, où en sommes-nous ? On peut tout d’abord mentionner le fait que les spécificités topographiques de notre pays, ainsi que les aspects juridiques qui les encadrent, ne semblent pas vraiment aller dans la direction d’une intégration facilitée de larges surfaces solaires hors des villes. Entre de nombreux massifs montagneux et de multiples zones agricoles protégées, sans oublier les zones forestières, il semble en effet complexe de prévoir la construction de larges parcs photovoltaïques. Quelques beaux projets, réalisés ou en cours de réflexion, s’avèrent cependant encourageants et porteurs, voire même particulièrement innovants et audacieux.

« Développer le photovoltaïque en-dehors des agglomérations fait clairement sens, mais pas si c’est au détriment des terres agricoles utiles ni des surfaces qui contribuent à la sauvegarde de la biodiversité», souligne Laure-Emmanuelle Perret, responsable durant de nombreuses années du développement des technologies solaires au sein de la division photovoltaïque du CSEM et de l’EPFL et également directrice du bureau LMNT, spécialisé dans le conseil et l’accompagnement de projets d’implémentation solaire. Elle estime aussi que la priorité doit être donnée aux surfaces de toitures et façades de nos zones industrielles et de nos villes encore largement sous exploitées. « Nous avons suffisamment de surface de toitures et façades en Suisse pour couvrir jusqu’à 70 TWh d’électricité, un énorme potentiel à exploiter d’urgence et en priorité qui nous fera déjà faire un grand pas en avant. Autrement, les projets qui visent par exemple à implanter des infrastructures solaires sur des lacs de barrages ou en bordures des autoroutes restent très intéressants. En ce qui concerne les terres agricoles, je vois par ailleurs dans l’agrivoltaïsme un potentiel intéressant qui permet de coupler la production d’énergie et de certaines cultures agricoles. »

Si la topographie helvétique ne joue pas forcément en faveur de l’implantation de vastes parcs solaires, il reste possible de composer avec sa géographie pour en faire un atout. Ainsi, l’utilisation future du photovoltaïque en milieu alpin pourrait constituer une piste des plus prometteuses, notamment en exploitant les nombreux lacs de haute altitude qui s’y trouvent. En témoigne le parc solaire du lac des Toules. Flottant sur un lac artificiel à 1810 mètres d’altitude dans la commune de Bourg-Saint-Pierre, ce radeau solaire constitue une première mondiale. Un projet des plus innovants qui démontre un potentiel photovoltaïque encore peu exploité à l’heure actuelle, qui plus est sans impact sur l’environnement, le lac étant vidé entièrement chaque année.

Le dispositif initial, composé de 36 structures flottantes qui soutiennent quelques 2240 m2 de cellules photovoltaïques, produit 800 000 kWh par année, soit l’équivalent de la consommation de 227 ménages. Des performances énergétiques supérieures aux panneaux classiques obtenues, notamment grâce à des panneaux bifaciaux, capables de capter tant le rayonnement solaire que l’effet albédo (n.d.l.r. le pouvoir réfléchissant d’une surface, en l’occurrence celui de l’eau du lac et de la neige environnante l’hiver). Mais aussi grâce au rayonnement UV plus important en altitude et à des températures plus fraîches favorisant le fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Cette première configuration a donc permis de démontrer la faisabilité technique et l’efficience énergétique de l’innovation.

Dans un avenir proche, le dispositif devrait être élargi pour produire 22 GWh par année, soit l’équivalent de la consommation de 6100 ménages.

Autre idée pour étendre les surfaces productrices d’énergie, les autoroutes. Un projet avant-gardiste, imaginé par la start-up alémanique EnergyPier, pourrait bien concrétiser cette vision. Nous avions d’ailleurs consacré à un article à ce projet, dont les avantages s’avèrent multiples, tant en matière de production locale d’énergie durable que d’atouts pratiques, notamment en pouvant minimiser les nuisances liées à la circulation et en préservant le bitume des intempéries. En Suisse, le potentiel de cette nouvelle approche s’avèrerait important en pouvant, selon EnergyPier, égaler les capacités énergétiques actuelles de nos centrales nucléaires en recouvrant près d’un tiers du réseau autoroutier avec ce type d’installations. L’OFROU a par ailleurs lancé un appel d’offres en mettant à disposition des kilomètres de murs antibruit et d’espace le long des routes pour y intégrer des dispositifs solaires.

Cette approche multiple, qui vise à conjuguer production d’énergie et avantages pratiques au sein de la structure ou de la surface sur laquelle les panneaux solaires sont installés, constitue également le socle sur lequel se base l’agrivoltaïsme. Concrètement, l’idée de ce nouveau courant consiste à coupler zones agricoles et infrastructures photovoltaïques pour engendrer un effet doublement positif. D’une part en développant la production locale d’énergie solaire, et d’autre part en utilisant cette installation pour protéger les cultures des intempéries et autres phénomènes météorologiques extrêmes exacerbés par le réchauffement climatique. En somme, il s’agit de remplacer les structures protectrices déjà utilisées pour de nombreuses cultures, telles que les serres par exemple, par des surfaces actives, permettant de produire de l’énergie en plus.

Sur le plan politique, l’agrivoltaïsme a fait l’objet de plusieurs démarches visant à accélérer la concrétisation, dans un avenir proche, de projets s’inscrivant dans cette nouvelle approche. Pour les agriculteurs, dont les cultures sont de plus en plus menacées par des épisodes de canicules prolongées et des dérèglements météorologiques significatifs, de tels projets pourraient s’avérer salvateurs, tout en répondant au besoin de développer une énergie renouvelable locale.

« Le cadre légal bouge en effet rapidement en Suisse puisque la nouvelle loi fédérale, adoptée cet été, permet déjà d’installer des infrastructures agrivoltaïques au sein de surfaces agricoles à des fins de recherche ou s’il est avéré qu’elles apportent un avantage pour les cultures », spécifie David Schuppisser, Chief Commercial Officer chez Insolight, une entreprise lausannoise spécialisée dans la conception et l’implantation de structures agrivoltaïques dynamiques. Des installations qui permettent d’optimiser la lumière sur les cultures au gré des aléas climatiques tout en générant de l’électricité avec l’ensoleillement dont les plantes n’ont pas besoin. «Pour les agriculteurs, la démarche constitue en outre une opportunité : ils peuvent par exemple investir partiellement dans ce nouveau type d’infrastructures de production tout en bénéficiant d’une énergie propre et locale pour couvrir leurs besoins. »

Ces nouvelles installations permettraient de réunir acteurs de l’énergie et agriculteurs dans l’optique de générer un gros impact en termes de production solaire. En Europe, les choses se concrétisent progressivement, et Insolight mène actuellement six projets pilotes, dont deux en Suisse à l’Agroscope de Conthey. Ces projets helvétiques précurseurs rassemblent plusieurs partenaires, dont Romande Energie et ambitionnent de répliquer par la suite le processus à l’échelle industrielle.

Thomas Pfefferlé

Journaliste innovation

Le risque de pénurie est apparu brutalement dans notre quotidien. Il est accompagné de nombre d‘incertitudes et de questionnements : qu’est-ce que cela implique pour mon entreprise ? Comment puis-je m’y préparer ? Téléchargez dès à présent notre guide conçu spécialement pour les entreprises.

À la faveur des retours de concessions, la « batterie alpine » se consolide en Valais. Avec le concept d’Usine hydroélectrique Valais initié par les Forces Motrices Valaisannes (FMV), ce projet permettra à terme d’augmenter la production et de stocker de l’énergie supplémentaire derrière les murs des barrages, dans une complémentarité entre hydroélectricité et photovoltaïque. Elle participera ainsi à la sécurité d’approvisionnement hivernal de la Suisse et contribuera à la stabilité du réseau dans toute l’Europe.

L’Usine Hydroélectrique Valais est le concept porté par FMV. L’idée ? Fédérer les actrices et les acteurs de l’hydroélectricité. Et en son cœur : la batterie alpine. Cette vision « intégrée » revêt une importance nationale et internationale. D’ici à 2050, le canton du Valais sera le plus important producteur hydroélectrique de Suisse.

Une batterie stocke de l’électricité pour que celle-ci puisse être utilisée à un moment ultérieur. Avec la batterie alpine, c’est pareil. Sauf qu’elle n’est pas tangible : c’est un concept. Pour Pascal Fauchère, chargé d’information à FMV, « ce que l’on appelle communément une batterie est en fait un ensemble d’accumulateurs reliés entre eux de façon à créer et stocker de l’électricité. Si l’on transpose cette idée à un territoire, on peut imaginer que les lacs d’accumulation (appelés aussi lacs de barrage ou lacs de retenue) en montagne constitueraient, s’ils étaient reliés entre eux, une seule et même batterie. Exploités aujourd’hui comme autant de « petites » piles, les 46 grands aménagements valaisans au fil de l’eau ou à accumulation (de plus de 10 MW) dialogueraient pour fonctionner de manière globale et connectée. » Si la batterie alpine existe aujourd’hui déjà, elle est morcelée, avec des lacs de barrage qui fonctionnent séparément les uns des autres. À partir de 2050, ils fonctionneront de concert.

Deux moteurs aident à la réalisation de l’Usine Hydroélectrique Valais « virtuelle », et donc d’une batterie alpine : le retour des concessions et les besoins d’augmenter les capacités hivernales de production électrique.

– Les retours des concessions : aujourd’hui, de nombreux concessionnaires et actionnaires se partagent les différents barrages valaisans (Alpiq et Axpo pour les uns, une commune valaisanne, FMV, BKW et Romande Energie pour les autres, ou encore les CFF, etc.). Mais les principales concessions de droits d’eau arriveront à échéance d’ici à 2055. Dans la loi valaisanne, l’attribution aux communes concédantes de 70% de la force hydraulique et au canton de 30% – à un prix solidaire qui seront ensuite revendus à FMV au prix du marché – pousse chacun à revoir sa copie. Dans ce modèle, FMV sera présente dans chacun des aménagements en Valais. La société possède ainsi une vision d’ensemble qui lui permet une production et une gestion optimisée des installations dans un bassin versant donné.

– L’augmentation des capacités de production : pour augmenter la production de cette énergie très flexible, l’étude du potentiel de FMV pour le compte du Canton identifie le rehaussement des ouvrages existants, la construction de nouveaux ouvrages et l’utilisation des futures retenues naturelles liées au retrait des glaciers. En Valais, huit projets ont déjà été identifiés lors de la table ronde de l’hiver 2021 pilotée par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga : à eux seuls, ils permettront d’augmenter la production de 1,2 térawattheure.

Mais pour accroître la production, FMV table également sur une meilleure coordination des bassins versants. « Jusqu’à présent, l’histoire centenaire de l’hydroélectricité dans les Alpes se caractérisait notamment par un développement répondant aux besoins locaux de l’économie et de la population », nous apprend le Service de l’énergie et des forces hydrauliques du Canton du Valais. « Chaque centrale hydroélectrique existante était construite sur la base d’un concept technique spécifique. Aujourd’hui, une vue d’ensemble de tous les affluents s’écoulant dans le Rhône est nécessaire pour une utilisation rationnelle et une gestion durable de l’eau. » FMV a donc réalisé un inventaire des bassins versants dans le canton et identifié le potentiel de production hivernale supplémentaire issue du stockage. Avec toutes ces différentes mesures, 2,2 térawattheures supplémentaires (2,2 milliards de kilowattheures) pourraient théoriquement être produits d’ici 2040, soit plus ou moins l’équivalent des objectifs fixés par la Confédération.

Si l’énergie solaire excédentaire est aujourd’hui exportée pendant la période estivale, FMV évoque la possibilité de l’utiliser pour contribuer à pomper davantage d’eau dans les lacs de retenue. Autrement dit, de stocker la production photovoltaïque sous forme de mètres cubes d’eau. Un volume de 655 millions de mètres cubes supplémentaires pourrait ainsi être amené dans les lacs de barrages en été, d’une part par la gravité naturelle, mais également par pompage à l’aide de l’énergie photovoltaïque alpine produite à partir de panneaux installés sur les lacs de montagne, les murs des barrages ou en plein champ. Au printemps, les réserves seraient alors plus importantes qu’actuellement. « La réalisation de parcs photovoltaïques alpins est d’autant plus souhaitable que leur production est supérieure aux installations de plaine et que la part d’électricité produite en hiver s’approche régulièrement des 50% » précise FMV.

Ce « transfert énergétique de l’été vers l’hiver » présente deux avantages :

– il contribue à la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse, particulièrement en hiver

– il participe à la décarbonisation de la société et à la transition énergétique en faveur du climat

Reste encore à clarifier les questions économiques et environnementales mais, pièce par pièce, la vision de FMV se construit et compte sur le soleil (photovoltaïque) et l’eau (barrage). À l’issue des grands retours de concessions, l’Usine Hydroélectrique Valais sera née, avec en son cœur la batterie alpine « renouvelable », atout de la transition énergétique.

——————————————————————

Stéphane Maret dirige depuis deux ans et demi les Forces Motrices Valaisannes (FMV). L’une des missions actuelles de cette société est, dans le contexte du retour de concessions, de développer l’Usine Hydroélectrique Valais, dont la batterie alpine est le cœur. Quelques questions à cet ingénieur électricien pour qui les ressources eau-soleil forment « la dream team des énergies renouvelables ».

Pourriez-vous nous rappeler brièvement le rôle de la batterie alpine en devenir ?

On développe massivement les nouvelles énergies renouvelables, qui sont des ressources formidables, mais qui viennent quand la nature le veut. Une solution pour pallier cette production intermittente est le stockage. C’est là que les barrages, et donc le projet de batterie alpine, prend une importance capitale, puisqu’ils sont capables de stocker l’énergie (eau) et de la turbiner le moment voulu pour produire de l’électricité et ainsi réguler le réseau.

Le réseau national donc ?

Il n’existe pas de réseau national : le réseau est européen, il est totalement interconnecté. Les Alpes – donc les barrages – joueront ainsi un rôle de batterie et de régulateur pour l’ensemble de l’Europe.

Pourquoi l’Usine Hydroélectrique Valais sera-t-elle majoritairement en mains valaisannes (FMV), alors que le projet revêt une importance nationale, voire internationale ?

Il s’agit de dispositions légales introduites par la loi cantonale sur les forces hydrauliques de 2018. Elle précise qu’au retour des concessions, 60% au minimum des aménagements devront être en mains valaisannes, dont 30% à FMV. Après les derniers retours de concessions prévus en 2055, nous posséderons 30% de toute la force hydraulique en Valais. Les communes valaisannes concédantes auront le solde et elles pourront, si elles le souhaitent, engager des partenariats hors canton.

Le canton du Valais produit 10 milliards de kilowattheures sur son territoire et en exporte 7 milliards. Nous produisons donc pour l’ensemble de la Suisse. C’est pour cela que la loi cantonale prévoit que 40% de la force hydraulique pourra être vendue à des partenaires externes. Le Valais a, souhaite et aura des partenaires.

À terme, on évoque des sécheresses plus fréquentes. Comment l’Usine Hydroélectrique Valais intègre-t-elle ce « risque » de manque d’eau dans ses plans ?

C’est une excellente question, qui est au cœur de nos réflexions : la multifonctionnalité de l’eau. Nous pensons qu’en 2050, la force hydraulique ne servira pas uniquement à produire de l’électricité. Certains barrages serviront à certaines périodes à la distribution d’eau potable, à l’irrigation durant les périodes de sécheresse ou encore à la gestion des dangers naturels en stockant l’eau dans les barrages pour éviter qu’elle ne dévale la vallée et ne provoque des dégâts par exemple.

Les études que nous avons menées conjointement avec des hautes écoles en Suisse montrent qu’il n’y aura pas moins de précipitations en 2100, mais qu’elles seront inégalement réparties dans le temps (période) et dans l’espace (lieu). On aura également moins de neige, mais les apports se feront toujours sous forme de précipitations.

La Suisse est le château d’eau de l’Europe aujourd’hui et elle le sera dans 100 ans. Les phénomènes seront plus violents qu’aujourd’hui et, malgré la fonte inéluctable des glaciers, les précipitations permettront de remplir les barrages. Le climat va évoluer et il faudra s’adapter : on aura des problèmes de répartition de la ressource, de dangers naturels et de sécheresse, mais pas de quantité d’eau.

Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui, avec tous ces défis ?

Il y a deux horizons temporels : pour cet hiver, la situation est assez anxiogène. Bien que je ne croie ni à un blackout généralisé, ni au contraire à un hiver « normal », je pense que nous aurons des restrictions et peut-être même des contingentements. Mais les prédictions sont très difficiles, nous en sommes réduits aux conjectures. Je suis en revanche plus positif pour le long terme. J’ai le sentiment que 2022-2023 sera à marquer d’une pierre blanche et que nous allons vraiment prendre en main cette transition énergétique. Mais, quoi qu’il en soit, je suis dans le domaine de l’énergie depuis 30 ans et je n’ai jamais eu à me demander s’il y aura de l’électricité l’hiver prochain. On vit une véritable rupture de paradigme.

Le mot de la fin est pour vous…

L’humanité doit relever l’extraordinaire défi du changement climatique et cesser d’émettre du CO2 à l’horizon 2050, au risque que la planète ne s’emballe. La bonne nouvelle, c’est qu’en Suisse, nous possédons les solutions pour répondre à cet immense problème avec l’eau, le soleil. Mais je crois aussi au fort potentiel du vent et de la géothermie profonde. Selon le GIEC, nous sommes au bord du précipice. Mais nous avons les ressources et la solution. Maintenant, il faut agir. J’espère vraiment que l’hiver prochain, s’il devait être compliqué, provoquera des déclics au sein de la population, pour que chacune et chacun prenne conscience et agisse.

Joëlle Loretan

Rédactrice

Le Transsibérien, l’Orient-Express, le Royal Scotsman. Tous ces noms de trains mythiques nous sont familiers, sans forcément les avoir déjà empruntés. Ils alimentent la plume d’icônes de la littérature depuis des décennies et font partie de l’imaginaire collectif. Ils couvrent des itinéraires vastes, permettant pour certains de relier l’Europe et l’Asie par le rail. Aussi et surtout, le train représente l’un des moyens de transport en commun les plus respectueux de l’environnement.

Pour les personnes les plus patientes, un trajet en train au départ de Lagos (Portugal) permet de se rendre jusqu’à Singapour. L’itinéraire compte au total 19’000 km et représente vraisemblablement le plus long parcours par le rail possible au monde. Moyennant 13 changements et environ 20 jours de voyage, il s’agit d’une véritable aventure en soi ! Il n’est cependant pas nécessaire de parcourir de telles distances pour profiter pleinement de toute la magie qu’un voyage en train peut offrir. De nombreux départs de la Suisse vers tout le continent européen permettent d’ajouter de la saveur, du confort et de la sérénité en voyageant par le rail. Il est possible par exemple de fermer les yeux à Zürich et les rouvrir après une longue nuit dans pas moins de quatre capitales : Budapest (11h39), Prague (13h17), Ljubljana (11h30) et Zagreb (14h09).

À l’heure de la crise climatique et énergétique que nous traversons, nos choix en matière de transports sont toujours plus décisifs. En effet, en 2018, 25% des émissions de gaz à effet de serre en Europe provenaient des déplacements. Il s’avère donc crucial de prendre de nouvelles habitudes lors de nos déplacements en général et spécialement lorsque nous partons en voyage.

Respectivement, les déplacements en avion représentent 13% des émissions, alors que ceux effectués en train sont responsables d’une part moindre, qui se monte 0.4%. Si cette différence ne paraît pas assez nette, on peut ajouter que, par trajet, l’avion émet en moyenne 1’500 fois plus de dioxyde de carbone qu’un train. En plus du CO2, l’avion répand également de l’ozone (O3), un autre gaz à effet de serre, qui contribue notamment à l’acidification de l’environnement qui perturbe la composition de l’air, des eaux de surface et du sol.

La question du choix qui repose sur les épaules des consommatrices et des consommateurs peut parfois paraître anecdotique mais a toutefois un impact. Aussi, plusieurs outils en ligne permettent de comparer les effets de nos déplacements sur l’environnement en fonction du moyen de transport choisi. La plateforme EcoPassenger (disponible en plusieurs langues) permet notamment de calculer pour un voyage donné les émissions de CO2 des avions, des automobiles et des trains, pour les transports de voyageuses et de voyageurs.

Par exemple, pour un voyage permettant d’aller de Fribourg à Berlin, voici les informations que l’on peut obtenir :

Les différences entre voyage par le rail exclusivement et voyage en avion (incluant les transferts en train et en voiture) sautent littéralement aux yeux. En effet, pour ce trajet précis, les émissions de CO2 passent de 29,1 pour le train à 126,1 pour le voyage en avion.

Le site Carbonfootprint Calculator va un peu plus loin et permet aussi de calculer et de comparer les émissions de trajets en bus et en moto, entre autres.

De nombreux articles traitant de la comparaison entre modes de transport fleurissent depuis quelques années sur le web. L’excellent article du Monde Flexitaérien, mode d’emploi: mérites comparés de l’avion et du train met notamment en lumière un néologisme (flexitaérien) décrivant une personne particulièrement attentive aux émissions liées à ses déplacements et prête à faire en ce sens des compromis en faveur de l’environnement. Ce qui ressort notamment de l’article est que certes, les voyages en avion sont plus rapides que ceux en train, mais les avantages de ces derniers demeurent bien plus nombreux. Et surtout, l’aspect de préservation de l’environnement et des ressources énergétiques penche toujours en faveur du train. Un des éléments qui continue de faire débat dans la lutte opposant les airs aux rails demeure le prix. En effet, voyager en train demeure encore trop coûteux en comparaison de l’avion et peut donc dissuader beaucoup de gens. Concernant cette question, un réel effort doit être désormais fait du côté des politiques ainsi que des prestataires de services. Malheureusement, la période complexe et incertaine que nous vivons concernant l’approvisionnement en énergie ne semble pas encore tendre dans cette direction.

Les voyages en train représentent donc un mode de transport pratique, confortable, poétique et respectueux de l’environnement. En cette période où les crises se succèdent, ces caractéristiques permettent une évasion bienvenue. Le compromis ainsi qu’un changement de comportement concernant notre rapport au temps et aux coûts (financiers et environnementaux) sont désormais de mise et nous enjoignent à voyager moins loin, plus lentement, pour finalement voyager mieux.

Manon Mariller

Géographe

Carbonfootprint Calculator

CFF – Découvrir l’Europe en train de nuit

EcoPassenger

Flexitaérien mode d’emploi : mérites comparés de l’avion et du train

Géo – Un trajet en avion est 45 fois plus polluant qu’un voyage équivalent en TGV

Interrail – Eurail : 33 pays à portée de train

L’Europe en train – les meilleurs itinéraires depuis la Suisse

EEA Motorised transport: train, plane, road or boat – which is greenest?

Railtour – Train de nuit OEBB NightJet

reddit – The new longest possible train journey in the world

Routard.com – Les trains mythiques en Europe

tcs – Avantages d’un voyage en train de nuit

tcsvoyages.ch – 15 trains mythiques à travers 6 continents

The Guardian – Trains far greener but much more costly than planes, analysis finds

Face à l’urgence climatique, la filière photovoltaïque représente un atout clé. Il est évident que l’installation de panneaux solaires dans des proportions massives représente une sage décision d’un point de vue environnemental et énergétique. Mais après 30 ans, une fois leur durée de vie passée, comment recycler ces infrastructures et leurs composants ? Et avant cela, quel impact environnemental engendre leur production ? Explications.

Il en faudrait partout, sur tous les toits, en façade et même sur certains tronçons de nos voies routières. Les panneaux photovoltaïques, et plus précisément leur installation généralisée dans les plus larges proportions possibles, s’avèrent en effet essentiels à la transition énergétique. Filière de production durable parmi les plus efficientes, réalistes et prometteuses, le solaire s’impose comme un des piliers fondamentaux en matière de production d’énergie renouvelable.

Mais comment ces infrastructures énergétiques sont-elles fabriquées ? Et une fois parvenues à la fin de leur durée de vie, qu’en faire ? Comment recycler ou revaloriser leurs composants ? La problématique liée à leur recyclage va-t-elle devenir aussi complexe qu’exponentielle, un peu comme les batteries des véhicules électriques ? Tentons d’y voir plus clair.

Pour convertir l’énergie des photons – les corpuscules élémentaires de l’énergie lumineuse – en électricité, un panneau photovoltaïque doit comprendre des technologies et matériaux précis. Il est ainsi composé de plusieurs cellules, assemblées en série ou en parallèle, qui opèrent cette transformation de l’énergie issue du rayonnement solaire en courant électrique. Ces cellules sont fabriquées à partir de composants électroniques relativement fragiles. Elles sont donc enveloppées d’une couche de verre protectrice pour éviter que les chocs et les intempéries ne les endommagent. Cette couche de verre peut en outre être munie d’une couche anti-reflet pour éviter les déperditions ainsi que les nuisances.

Les cellules photovoltaïques sont elles-mêmes constituées d’un matériau semi-conducteur – à mi-chemin entre les isolants et les conducteurs. Dans la grande majorité des produits issus des filières solaires, on utilise du silicium pour cet élément. En tant qu’élément chimique particulièrement abondant dans la croute terrestre, le silicium reste problématique d’un point de vue environnemental dans son extraction. Extrait principalement sous forme de quartz, son affinage et sa transformation en produits industriels s’avèrent fortement consommateurs d’énergie et de produits chimiques. Les acteurs économiques dominant ces processus d’extraction et de transformation se trouvent en outre majoritairement en Chine. Depuis plusieurs décennies, 71% de la production mondiale dépend de filières chinoises.

Selon les normes en vigueur en Europe, on estime en général qu’un panneau solaire a une durée de vie de 30 ans en moyenne. Durant l’entier de son cycle d’utilisation, il faut cependant noter que son efficacité va diminuer progressivement. Ainsi, les experts et les fabricants estiment que l’on bénéficiera de la totalité de la puissance d’une infrastructure photovoltaïque pendant les dix premières années qui suivent son installation. Puis, durant les dix années suivantes, le même panneau fournira généralement 90% de sa puissance maximum. Finalement, pendant sa dernière décennie, les estimations indiquent globalement des performances situées aux alentours de 80% du rendement initial.

« Les garanties émises par les fabricants de panneaux solaires concernent d’ailleurs la production d’énergie », souligne Laure-Emmanuelle Perret, responsable durant de nombreuses années du développement des technologies solaires au sein de la division photovoltaïque du CSEM et de l’EPFL. Également fondatrice du bureau LMNT, spécialisé dans le conseil et l’accompagnement dans la transition énergétique, elle ajoute que « La durée de vie complète d’un panneau peut donc dépasser les 30 ans. Le plus important étant qu’il continue à produire de l’énergie à minimum 80% de son efficacité initiale. »

On notera encore un élément important : un panneau solaire n’est pas à considérer seul. En effet, pour convertir le courant produit en courant utilisable au sein d’un logement, une installation photovoltaïque est munie d’un onduleur. Un dispositif plus fragile que les autres composants qui nécessite d’être remplacé tous les dix à quinze ans.

Après plusieurs décennies de bons et loyaux services, il s’agit donc d’installer de nouvelles infrastructures solaires. Se pose alors la question du recyclage des anciens panneaux. À l’heure actuelle, les filières de revalorisation industrielles existantes s’avèrent performantes dans la prise en charge des panneaux solaires. Le recyclage du verre figurant parmi les bonnes pratiques industrielles en vigueur depuis longtemps déjà. Un panneau en est d’ailleurs composé entre 70 à 90%. De manière générale, un panneau photovoltaïque qui ne sert plus commence par être démonté dans le but d’isoler ses composants séparément : cadre en métal, verre, câbles et éléments électroniques. Ces différents éléments sont ensuite acheminés dans les diverses filières de récupération leur correspondant.

Si l’extraction et la transformation du silicium restent problématiques en amont de la phase de production des panneaux solaires, leur recyclage ne pose que peu de problème puisque la grande majorité des cellules photovoltaïques ne comprennent que très peu de substances nocives. On estime ainsi que près de 80 à 90% d’un panneau peut être recyclé, notamment en raison de l’importante proportion de verre et de métaux faciles à isoler qui s’y trouve. Les 10 à 20% restant – dont les polymères utilisés pour encapsuler les cellules photovoltaïques – sont pour l’heure éliminés par incinération.

Outre les filières de recyclage, une des solutions à imaginer en parallèle pourrait consister à créer des circuits de réutilisation. Calquée sur le modèle de l’économie circulaire, la démarche permettrait, une fois des panneaux arrivés en fin de vie, de les démonter pour les réinstaller sur d’autres infrastructures. Un procédé inexistant pour l’heure, mais auquel s’intéresse Laure-Emmanuelle Perret.

« L’idée consisterait à donner naissance à un circuit de revalorisation qui viendrait s’ajouter aux filières de recyclage existantes. Plutôt que d’isoler les composants d’un panneau pour les recycler séparément, il pourrait être intéressant de le réinstaller sur un autre ouvrage, en tant qu’élément architectural, même avec une production d’énergie légèrement plus faible que celle garantie par les standards des fabricants. La démarche mérite d’être étudiée, en particulier en Europe, où l’industrie de la production de panneaux photovoltaïques s’avère encore très minoritaire. »

Bien sûr, de manière globale, quels que soient les potentiels obstacles ou défis en matière de production et de réutilisation, l’installation de panneaux solaires dans des proportions massives reste une excellente solution durable. Au-delà d’une certaine proportion, la multiplication des infrastructures solaires permet en effet d’engendrer un cercle vertueux au sein duquel l’énergie fournie durablement justifie celle utilisée lors des étapes industrielles intervenant dans leur fabrication et leur recyclage et/ou réutilisation.

Thomas Pfefferlé

Journaliste innovation